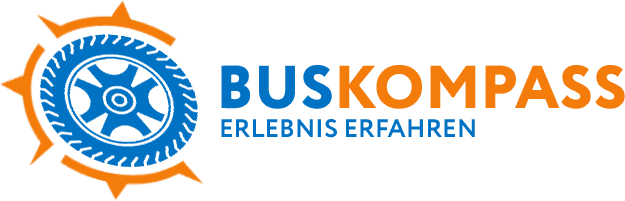

Der Sturm peitscht ins Gesicht. Die Sturmflut drückt gegen den Deich. Doch mit dem Eidersperrwerk im schleswig-holsteinischen Nordfriesland hat der Meeresgott Poseidon einen mächtigen Gegner gefunden. Das schauen wir uns an!

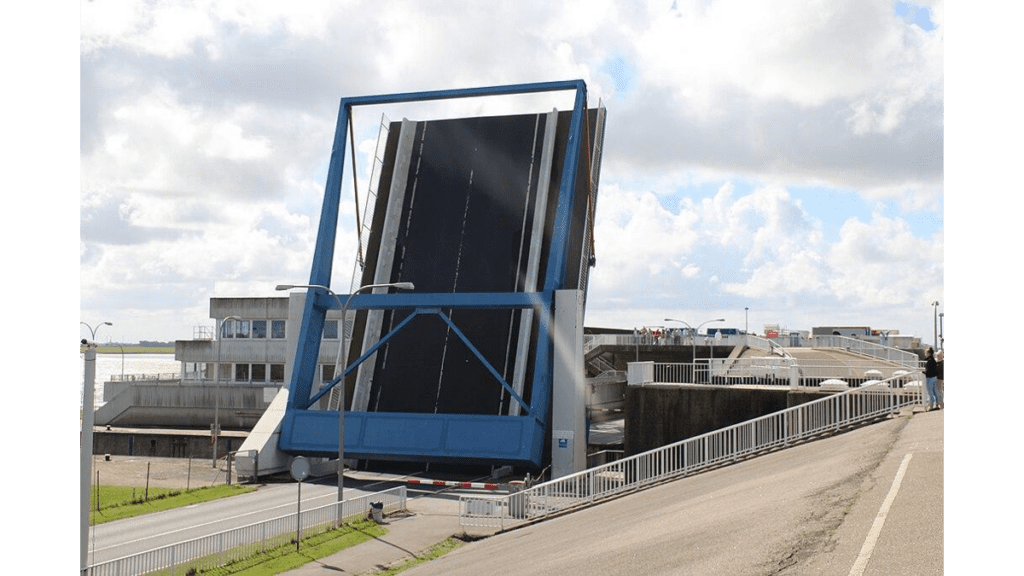

Ein Jahrhundertbauwerk jubeln die einen, eine Herausforderung für die Ökosysteme beklagen die anderen. Fakt ist, dass unser heutiges Besuchsziel mit dem Reisebus Geschichte geschrieben hat. Es ist Deutschlands größtes Küstenschutzbauwerk und hat dort, wo die Eider in die Nordsee mündet, seit seiner Errichtung im Jahr 1973 das Hinterland vor dutzenden schweren Sturmfluten geschützt. Das Eidersperrwerk hat riesige landwirtschaftliche Nutzflächen, Tiere und Menschenleben gerettet. Ein solches Bauwerk war zu Lebzeiten Theodor Storms (1817-1888) undenkbar; der Schriftsteller hat der Welt mit dem Schimmelreiter das literarische Werk geschenkt, bei dem die Naturgewalt des Meeres und der Kampf gegen die Deichbrüche und Überflutungen so intensiv geschildert werden wie nirgends sonst. Man muss befürchten, hätte das Eidersperrwerk damals schon existiert, wäre aus der dramatischen Novelle nur ein langweiliger Groschenroman geworden.

Die leidvolle Geschichte der Sturmfluten führte zum Bau des Eidersperrwerkes

Der Weg bis zur Errichtung des bei seiner Fertigstellung 170 Millionen Euro teuren Bauwerkes war lang. Die gesamte Vorgeschichte der Sturmfluten der vergangenen Jahrhunderte bildet den gewaltigen und leidvollen Hintergrund für die fast größenwahnsinnige Idee, ein Meer auszusperren. Es gab Zehntausende von Toten, verloren gegangene eingedeichte Inseln, den Untergang des nordfriesischen Atlantis und die Grote Mandrenke (sinngemäß: das Große Ertrinken); der Kampf gegen die Naturgewalten spricht eine eindeutige Sprache. Natürlich haben seit einigen Jahrhunderten die Deiche vieles besser gemacht, aber immer wieder kam es zu Dammbrüchen und Katastrophen. Der letzte Auslöser für die Entscheidung, das Eidersperrwerk zu bauen, fiel nach der für Nordwestdeutschland verheerenden Sturmflut von 1962. Von der kann selbst Hamburg noch ein Lied singen; damals drängte die Elbe an Land. Und nicht anders war es hier an der Eider, an dem Fluss, der südlich der Halbinsel Eiderstedt in die Nordsee mündet. Langfristig waren die 60 Kilometer Flussdeiche (jeweils 30 Kilometer zu beiden Seiten der Untereider) nicht zu sichern. Auch der ökonomische Aufwand für die Sicherheit auf Widerruf war enorm. Die heutige Eindeichung und das Eidersperrwerk verkürzen die 60 Kilometer Küstenschutz auf 5 Kilometer, wobei das Bauwerk, welches wir heute besuchen, in seinen wichtigsten Strukturen eine Länge von etwa 300 Metern aufweist.

Ankunft und Orientierung am Eidersperrwerk

Direkt am Eidersperrwerk auf der südlichen Seite der Eider befindet sich ein großer Parkplatz, auf dem auch Reisebusse parken können. Hier gibt es in der touristischen Saison von Mitte März bis Ende Oktober auch eine Imbissgelegenheit; seit 50 Jahren (also so lange wie das Sperrwerk) befindet sich hier ein Aussichtspavillon mit Gastronomie. Das Angebot reicht wie so oft an der Küste von einfachen Fischbrötchen bis zu Gerichten wie Zanderfilet mit Bratkartoffeln. Im Sommer gibt es natürlich auch Eis. Wir wollen uns vorher aber noch eigenständig das Bauwerk anschauen, welches mit seinen Dimensionen als Jahrhundertbauwerk an der Nordseeküste gilt. Wie der Museumshafen des nicht weit entfernten Büsum ist auch das Eidersperrwerk ganzjährig und ohne Eintritt zu besichtigen. Ein industrielles Freilichtmuseum mit Selbsterkundungsatmosphäre. Dafür sind allerdings zunächst einige Stufen zu bewältigen; einen barrierefreien Zugang zu dem Weg, der über das Eidersperrwerk führt, gibt es allerdings nicht. Dafür eine tolle Sicht auf die offene Nordsee und zurück auf die Eider und das angrenzende Vogelschutzgebiet Katinger Watt.

Das Eidersperrwerk – Technik, die begeistert

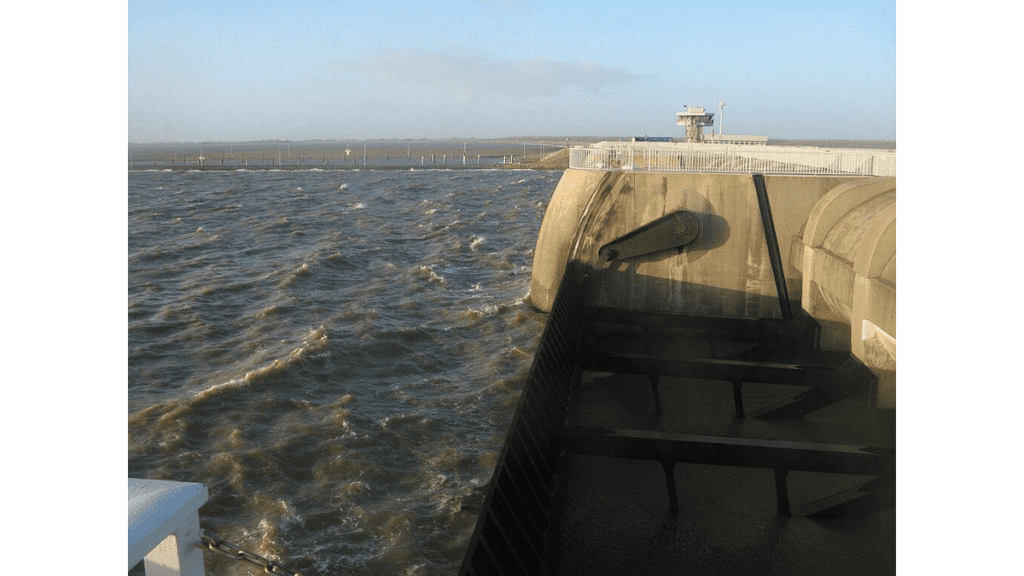

6.000 Tonnen Stahl, 50.000 Kubikmeter Beton und fast 100.000 Tonnen schwedische Granitsteinblöcke wurden hier verbaut. Denn natürlich ist es hier wie bei einem wuchtigen Eisberg: Den weitaus größten Teil des Bauwerkes sieht man nicht, er liegt unter der Meeresoberfläche; mit seinem Fundament, Steinwällen und Buhnen greift es um sich und versucht so sicheren Halt zu finden zwischen Watt, Salzwiesen und Meer, wenn die Naturgewalten es bedrängen. Und das macht es seit fünf Jahrzehnten sehr erfolgreich; allerdings ist für das Jahr 2050 im Generalplan Küstenschutz bereits ein Neubau geplant. Letztlich ist das Meer immer stärker als der Mensch. Aber noch hält der Bau und schützt das Hinterland vor katastrophalen Überschwemmungen. Aus fünf gigantischen zweigeteilten Toren (zur doppelten Absicherung) besteht das eigentliche Sielbauwerk. 40 Meter beträgt die Durchflussbreite pro Tor; geöffnet und (wichtiger!) geschlossen werden können sie mit bis zu 0,7 Meter/Sekunde. Eine stets einwandfrei gewartete gigantische Hydraulik im Innern des Bauwerks sorgt bei jedem der fünf Teilungssegmente für ein reibungsloses Funktionieren. Ganze 250 Tonnen wiegt eines dieser Tore – das ist, hier darf der Vergleich mal bemüht werden, immerhin so viel wie 60 Elefanten.

Auf dem Eidersperrwerk

Wenn Sie eine Stunde für die Besichtigung des Bauwerkes veranschlagen, haben Sie ausreichend Zeit. In das Kontrollzentrum selbst, es sieht ein wenig aus wie der Tower auf einem Flughafen, können Sie leider aus verständlichen Gründen nicht hinein. Dies ist ein Hochsicherheitsbereich und viel hängt davon ab, dass hier alles reibungslos funktioniert. Dafür arbeiten am Eidersperrwerk im Übrigen auch mehrere Elektriker, Schlosser und Nautiker 24 Stunden am Tag im Schichtbetrieb. Eine Arbeit, an die wir nicht als erstes gedacht haben bei unserem Ausflug in die Tourismus- und Naturschutzregion Nordfriesland. Schließlich ist man hier umgeben vom Schleswig-Holsteinischen Nationalpark Wattenmeer und dem Vogelschutzgebiet Kattinger Watt, von dem wir ebenfalls beim Buskompass berichten. Spannend fanden wir noch zu erfahren (es gibt mehrere Infotafeln vor Ort), dass das Bauwerk nicht nur vor schweren Sturmfluten schützt. Es reguliert auch die sonstigen Fluten, damit nicht zu viel Sand in die Mündung der Eider eingeschwemmt wird. Dieser würde zunehmend die Schifffahrtsrinne zusetzen und dann hilft irgendwann auch kein Ausbaggern mehr. Und tatsächlich dient das Sperrwerk auch der Entwässerung des oftmals sehr feuchten Hinterlandes, also des Marschlandes; insbesondere nach starken Regenfällen. Dann halten die landeinwärts liegenden Fluttore das Wasser zunächst zurück und bei einsetzender Ebbe öffnet sich der stählerne Deich und das Wasser kann in die sich zurückziehende Nordsee abfließen.

Hinweise

Das Eidersperrwerk finden Sie an der Dammstraße in 25764 Wesselburenerkoog. Weitere Informationen können Sie vom Tourismusverein Wesselburen erhalten. Den erreichen Sie unter der Rufnummer 04833/4101 oder per E-Mail an info@nordseebucht.de.

Der Aussichtspavillon am Eidersperrwerk ist unter der Rufnummer 04833-2587 zu erreichen. Dort kann man sich mit dem Imbiss auf Sie einstellen, wenn Sie sich als Reisebusgruppe ankündigen. Geöffnet ist allerdings nur in der Hauptsaison zwischen Mitte März und Ende Oktober. Ansonsten können wir Ihnen eine Weiterfahrt nach Tönning, Garding oder Sankt Peter Ording auf der Halbinsel Eiderstedt empfehlen. Dort sind auch die gastronomischen Angebote größer. Insbesondere im Seebad Sankt Peter Ording, wo Sie sich dann gleich noch eine ein Kilometer lange Brücke ins Meer und Pfahlbauten anschauen können. Auch eine Methode, den Fluten zu trotzen!

Lesenswert

Dem gesamten Fluss Eider und nicht nur seinem Jahrhundertbauwerk Eidersperrwerk widmet sich das Buch Schönes Schleswig-Holstein: Kultur – Geschichte – Natur: Die Eider – der lange Fluss. Es ist für 9,95 € als Taschenbuch erhältlich.