Nach unserem Besuch der Heiliggeistkirche sind wir mit unserem Reisebus zum Marktplatz gefahren, um dessen neogotisches Rathaus anzuschauen. Falls einigen Gästen nun die Füße nach den Besichtigungen der zahlreichen Sehenswürdigkeiten schmerzen sollten, können sie in einem der umliegenden Marktplatzcafés bei einem Getränk ihre müden Beine ausruhen und dabei das nicht zu übersehende Rathausgebäude betrachten.

Foto: © Christian Klam / comkomm

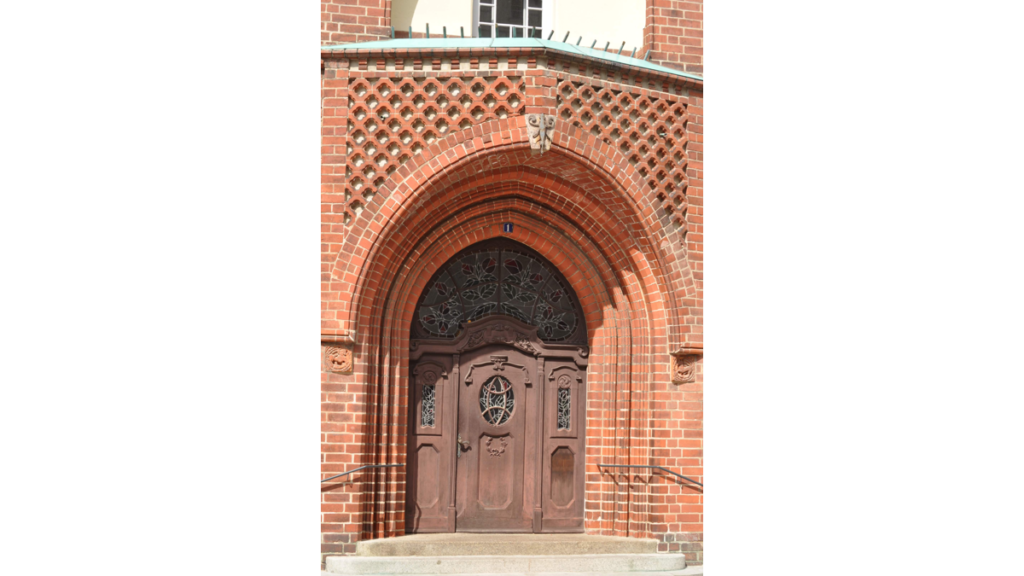

Mitten in der Altstadt von Wittstock befindet sich der weitläufige, mit kleinen Cafés, Kolonnaden und Geschäften besäumte rechteckige Marktplatz, an dessen einem Ende, mit der Hausnummer 1 versehen, das prächtige Rathaus der ehrwürdigen Kleinstadt an der Dosse liegt. Nach der Aussage unserer erhaltenen Quellen stammt die erste schriftliche Erwähnung des damals noch gotischen Rathauses aus dem Jahre 1274. In den wechselvollen Jahrhunderten hatte das erste Rathausgebäude zahlreiche Nachfolger, an denen auch immer fleißig an- und umgebaut wurde. Vom ansehenswerten Rathaus gehen seit der Verleihung der Stadtrechte vor über 750 Jahren wesentliche Impulse zur administrativen, wirtschaftlichen und politischen Regulierung der kleinen märkischen Kommune aus.

Im Historismus wurde das gotische Rathaus umgestaltet

Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neues Rathaus in Wittstock erbaut werden sollte, hatte der Historismus nicht nur in der Architektur unseres Landes Hochkonjunktur. Aus einem Mangel an eigenen Ideen griffen immer mehr Architekten und Künstler der damaligen Zeit auf populäre Stilrichtungen vergangener Epochen – wie auf die Neoromanik, die Neogotik, die Neorenaissance et cetera – zurück.

Foto: © Christian Klam / comkomm

Folglich bekamen die Bürger von Wittstock mit ihrem jetzt neogotisch erweiterten Rathaus neben zahlreichen historischen Reminiszenzen auch einige echte gotische Komponenten ihres ersten mittelalterlichen Gemeindehauses wieder zu sehen, die geschickt in das neue Gebäude integriert worden waren.

Foto: © Christian Klam / comkomm

An dieser Stelle ist die spätmittelalterliche, mit unglasierten, in natürlich-warmen Farbtönen angefertigten Terrakotten geschmückte Gerichtslaube (um 1530) zu nennen, die sich noch heute an der östlichen Rückseite des neogotischen Rathauses befindet. Eine in unmittelbarer Nähe der Gerichtslaube angebrachte antiquierte Sonnenuhr dürfte ebenso aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Foto: © Christian Klam / comkomm

Unter den Gerichtslauben mittelalterlicher Rathäuser wurde Recht gesprochen

Gerichtslauben gehen auf eine frühmittelalterliche Tradition zurück, unter freiem Himmel – bestenfalls durch das dichte Blätterdach eines üppigen Baums vor Sonne, Schnee und Regen geschützt – Gericht zu halten. Um Recht zu sprechen, hatte bereits der legendäre Frankenkaiser Karl der Große (*747/48) angeordnet, bei schlechter Witterung die Vorhallen von Kirchen oder andere gedeckte Wandelgänge aufzusuchen. Voraussetzung dafür war, dass der ausgewählte Gerichtsort für das interessierte Publikum öffentlich, das heißt nach mehreren Seiten hin offen war.

Foto: © Christian Klam / comkomm

Aus diesem Grund hatten sich auf den belebten Marktplätzen der mittelalterlichen Städte – nicht nur in Wittstock, sondern beispielsweise auch im mecklenburgischen Grimmen und Gadebusch sowie in Jüterbog im Fläming – allseits gut einsehbare Hallen, die sogenannten Gerichtslauben, entwickelt. Nach einigen Jahren wurden sie schließlich an den jeweiligen Außenwänden ihrer örtlichen Rathäuser platziert. Offene Gerichtslauben konnten, gleich überdachten Arkaden, neben der bürgerlichen Rechtsprechung auch dem notwendigen Brot- und Fleischverkauf dienen. Nachdem der Gerichtssaal in das obere Geschoss der Rathäuser verlegt worden war, wurden hingegen in der ebenerdigen Gerichtslaube nur noch kleine, meist unbedeutende Marktstreitigkeiten näher untersucht.

Foto: © Christian Klam / comkomm

Weitere mittelalterliche Architekturrudimente – integriert im neogotischen Rathaus

Nach diesem eingeschobenen Intermezzo wenden wir uns wieder dem Rathaus in Wittstock en détail zu, dessen für die norddeutsche Backsteingotik typischer Westgiebel erwähnt werden soll, der geschickt in den neogotischen Neubau der Jahre 1905-06 eingepasst worden war. Wenngleich die mittelalterlichen Kellergewölbe des Rathauses von außen nicht zu sehen sind, reichen deren frühe Spuren ebenfalls bis in das 15. Jahrhundert zurück.

Foto: © Christian Klam / comkomm

Altes und Neues in den Innenräumen des Rathauses

Nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten in der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts erstrahlt das zentral gelegene Rathaus von Wittstock wieder in seiner alten Würde und Schönheit. Im Zuge dessen wurde auch das farbenprächtige Gemälde im großen Plenarsaal rekonstruiert, auf dem die feierliche Übergabe der Stadtrechte vor über 750 Jahren an die Bürger Wittstocks dargestellt wird. Im Winter 2010/11 wurden während eines ‚Tages der offenen Tür’ die wieder sichtbar gemachten und professionell restaurierten Deckenmalereien im Amtszimmer des Bürgermeisters dem begeisterten Publikum präsentiert. Unter anderem zeigen die historischen Malereien die herrschaftlichen Wappen der Bischöfe von Havelberg, Otto I. von Rohr, Konrad von Lintdorff, Wedigo Gans Edler von Putlitz, Busso I. von Alvensleben und Otto II. von Königsmarck, die zwischen 1401 und 1501 in der Alten Bischofsburg im Süden der Altstadt an der Dosse residiert hatten. Aufgrund des großen Anklangs den das rekonstruierte Rathaus in weiten Teilen der Bevölkerung aber auch weit über Wittstock hinaus gefunden hatte, wurde das wiederhergestellte Gemeindegebäude noch im Dezember 2011 zum Denkmal des Monats erklärt.

Die barocke Turmhaube des Rathauses ist schon von Weitem zu sehen

Foto: © Christian Klam / comkomm

Sehr markant und weithin zu sehen ist der schlanke Rathausturm mit seiner großen Uhr unter der barocken Haube, die von einer kleinen Wetterfahne bekrönt wird. In frappanter Weise erinnert der Wittstocker Rathausturm an den stadtbildprägenden Turmbau der Pfarrkirche Sankt Marien, der Domkirche des Bistums Lebus, in Fürstenwalde an der Spree, das im äußersten Osten des Landes Brandenburg liegt. In der ‚Grünen Stadt an der Spree’ – wie deren offizieller Ehrenname lautet – ist dessen 68 Meter hoher Domturm nicht nur wegen seiner Größe bemerkenswert.

Genauso wie der gotische Dom in Fürstenwalde mitsamt seines mächtigen Turms, dessen glockenförmiger Turmhaube und dessen großer Turmuhr in der Epoche des Barocks, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, vollständig umgestaltet wurde, wurde in jener Zeit auch der auffallende Rathausturm in Wittstock an der Dosse komplett barockisiert.

Wittstocks saniertes Rathaus – administratives Zentrum und Touristenmagnet der Dossestadt

Seit dem erfolgreichen Abschluss der jüngsten Sanierungsarbeiten am Beginn des 21. Jahrhunderts sind alle notwendigen Schritte absolviert worden, um das neogotische Rathaus der Stadt weiterhin für seine Bürger funktionstüchtig zu halten und für seine Touristen als eine attraktive Sehenswürdigkeit zu präsentieren. Ganz nebenbei ermöglicht das inmitten der historischen und pulsierenden Altstadt gelegene Rathaus vielfältige kulturelle Angebote. Dazu gehören facettenreiche Kabarett- und Musikveranstaltungen, Wettbewerbe, Tourismustage, Seniorentreffen, Informationsveranstaltungen, Tagungen und vieles andere mehr.

Hinweis

Das neogotische Rathaus ist barrierefrei erreichbar.

Literatur

Müller, Hans: Dome· Kirchen· Klöster. Kunstwerke aus zehn Jahrhunderten, ein Tourist-Führer. Berlin & Leipzig 21986, S. 89. Zum barocken Turm des Sankt Marien-Doms in Fürstenwalde/Spree

Trost, Heinrich u.a.: Bau- und Kunstdenkmale, hg. vom Institut für Denkmalpflege. Berlin 1978, S. 435