Unser Reisebus bringt uns in das südlich von Eisleben befindliche Mansfelder Land.

Da wir die Tochterklöster Lehnins – Paradies, Chorin und Himmelpfort – anschauten, wollen wir auch die altehrwürdige Mutterabtei Sittichenbach dieser Klosterfamilie sehen.

Der Autor berichtet von der Gründung der Zisterze, von den wirtschaftlichen Verhältnissen und von der Klosterarchitektur.

Die in der Epoche des hohen Mittelalters auch als Sichem genannte Zisterzienserabtei Sittichenbach befindet sich südlich der berühmten Lutherstadt Eisleben im heutigen Kreis Mansfelder Land des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. An jenem Ort wurde 1141 durch Eisiko von Bornstedt die Zisterze Sittichenbach gestiftet. Wie nahezu alle mittelalterlichen Zisterzienserklöster liegt auch Sittichenbach an einem fließenden Gewässer – der Rohne. Noch vor der Ankunft der sogenannten Weißen oder auch Grauen Mönche muss jene Gegend sumpfig und unkultiviert gewesen sein.

Kloster Walkenried entsendet einen Gründungskonvent nach Sittichenbach/Sichem

Die Besiedlung der neu fundierten Zisterzienserabtei Sittichenbach erfolgte durch einen Gründungskonvent von 12 Mönchen und dem Abt Volkuin aus dem am Rande des Harzes gelegenen Mutterkloster Walkenried. Der in der Mitte des 12. Jahrhunderts für den Aufbau und die Organisation der neuen Niederlassung Sichem verantwortliche Volkuin muss eine hoch intelligente, aber auch praktische Persönlichkeit gewesen sein. Von ihm, der den legendären Zisterzienserabt, den Heiligen Bernhard von Clairvaux, noch persönlich kannte, ist uns auch eine Predigt überliefert.

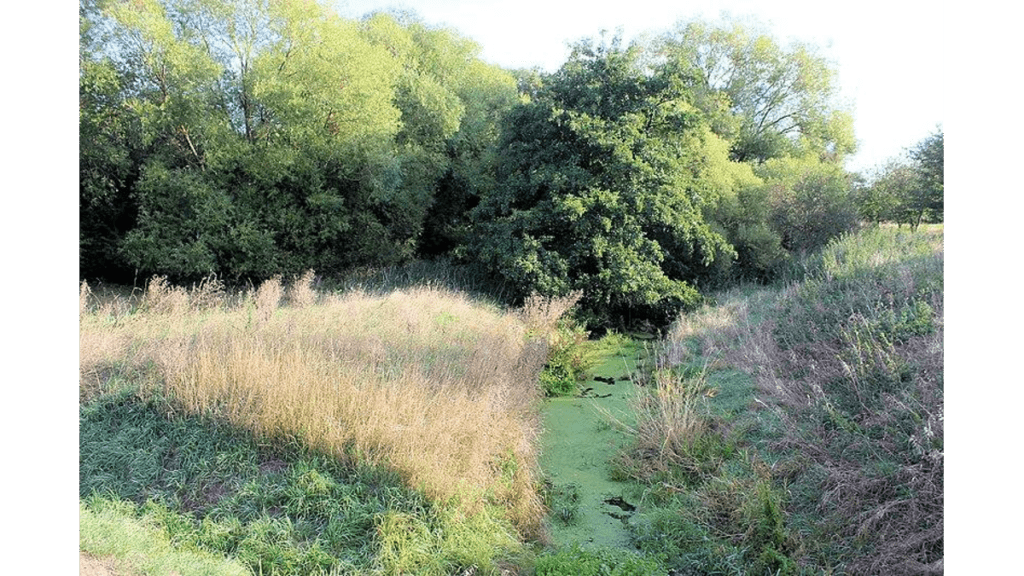

Offensichtlich gestalteten sich die Anfangsbedingungen für den Sittichenbacher Gründungskonvent als problematisch. Um den finanziellen Bau der Klosteranlage abzusichern, erhielt die Zisterze in jener Epoche beträchtliche Einkünfte von dem Grafen Friedrich von Beichlingen übereignet. Eine weitere bedeutende und in der Nachbarschaft gelegene Schenkung bildete der Steinbruch bei Rothenschirmbach, das heute ebenfalls ein Eislebener Ortsteil ist. Praktischerweise konnten mit den dort gebrochenen rotfarbigen Steinen die Klosterkirche und die Klostergebäude errichtet werden. Überdies blieben die Reste eines weitverzweigten und noch heute begehbaren Stollensystems erhalten, das die Weißen Mönche aus Sichem bei der Suche nach Kupfererz in das Berginnere getrieben haben. Klugerweise benutzten sie einzelne Abschnitte des ausgemauerten Stollensystems, um Frischwasser in ihr Kloster zu leiten. Im Jahr 1209 erwirkte die inzwischen prosperierende Abtei die päpstliche Bestätigung ihrer Besitzungen durch Innozenz III. Der Papst führte aus: Niemand möge es wagen, von euren kultivierten Ländereien, die ihr mit eurer Hände Arbeit bebaut, auch von euren Wiesen und Fischteichen, einen Zehnt einzufordern.

Markgraf Otto I. von Brandenburg erbittet sich Sittichenbacher Mönche für die Besiedlung seines neu gestifteten Hausklosters Lehnin

Die bedeutende Position, die die Zisterzienserabtei Sittichenbach inzwischen erworben hatte, zeigt sich darin, dass im Jahr 1180 der zweite Brandenburger Markgraf Otto I. um die Entsendung eines Tochterkonvents für die Besiedlung seines neu gegründeten Eigenklosters Lehnin in der Zauche nachsuchte. Die Beziehungen Lehnins zu seiner Mutterabtei Sittichenbach gestalteten sich bis zur Säkularisation der beiden Klöster offenbar wohlwollend. Eine uns überlieferte Anekdote berichtet Folgendes: Als 1474 der Sittichenbacher Vaterabt Johann erkrankte, zeigte sich der Lehniner Abt besorgt, sodass er jenen und dessen Konvent mit erheblichen Fischlieferungen aus den klostereigenen Seen und märkischen Gewässern sowie mit würzigem Bernauer Bier zur leiblichen Stärkung bedachte. Im Dezember desselben Jahres schickte der Abt von Lehnin eine weitere zuvor angekündigte Lieferung von Bier und zwei Tonnen Fisch, die er den Konventualen versprochen hatte, wobei er sich für den bislang geringen Fischertrag bei seinen ehrbaren Sittichenbacher Brüdern entschuldigte.

Zwei jüngere Schwesterabteien Lehnins – die Zisterzen Buch und Grünhain

Von Sittichenbach aus wurde um 1192 das vom Burggrafen Heinrich III. von Leisnig fundierte Kloster Sankt Marien/Buch nach der Zisterziensertradition mit zwölf Mönchen, zwölf Laienbrüdern, Konversen, und dem Abt Hildebert bezogen. Damit ist die an der Freiberger Mulde befindliche Abtei Buch die zweite Filiation von Sittichenbach und eine jüngere Schwesterabtei des Klosters Lehnin. Im Jahr 1526 wurde die Zisterze Buch aufgehoben, von der bedeutende Ruinen erhalten geblieben sind.

Im Jahr 1235 sandte Sittichenbach zudem einen Gründungskonvent in das im westlichen Erzgebirge gelegene Zisterzienserkloster Grünhain. Burggraf Meinher II. von Meißen hatte dort eine Zisterze gestiftet, die bald darauf drei Städte und 56 Dörfer ihr eigen nannte. Das 1536 aufgehobene Kloster wurde noch im gleichen Jahr abgebrochen. Einige Rudimente der Klosterkirche konnten erst im 19. Jahrhundert ausgegraben werden.

Die Abtei Sittichenbach im späten Mittelalter: Prosperität – Reformation – Verfall

Die spätmittelalterliche Epoche Sittichenbachs ist dadurch charakterisiert, dass die Abtei aufgrund ihres effizienten Wirtschaftens in der Lage war, immer mehr lukrative Besitzungen zu erwerben und damit neue gewinnbringende Einnahmequellen für sich zu generieren. In Folge dessen gelangten weitere Sittichenbacher Mönche in eine bessere finanzielle Position, die es ihnen ermöglichte, an der 1409 gegründeten Alma Mater Lipsiensis, der Leipziger Universität zu studieren. Ferner ist uns bekannt, dass die Klosterbibliothek kostbare Handschriften, Urkunden und Inkunabeln gesammelt hat.

Im Jahr 1525 ereilte die Zisterze Sichem ein schwerer Schlag. Aufständische Bauern stürmten wütend das Klosterareal und plünderten die Abtei, wobei viele Gebäude irreparable Schäden erlitten. Nachdem die gräuelichen Bauernunruhen beendet worden waren, versuchten die Weißen Mönche durch die Veräußerung von zahlreichen Gütern wieder den ursprünglichen Zustand ihres Monasteriums herbeizuführen.

Diese gutgemeinte Absicht musste misslingen, weil bereits viele Brüder unter dem gedanklichen Einfluss der Reformation stehend das Sittichenbacher Kloster verlassen hatten. Im Jahr 1547 wurde die Zisterze infolge kriegerischer Auseinandersetzungen erneut verwüstet, wobei auch die romanisch-gotische Klosterkirche endgültig zerstört worden war.

Architektur der Abtei Sittichenbach – drei Kapellen blieben erhalten

Bedauerlicherweise finden wir heutigen Besucher der Sittichenbacher Abtei nur noch vereinzelte Relikte der mittelalterlichen Klostergebäude vor. Leider ist die genaue Position der Klosterkirche auch nicht mehr nachvollziehbar, wodurch die Lage der einzelnen Klausurgebäude nur noch vermutet werden kann. Indessen deuten mehrere Exemplare der reichhaltigen Bauornamentik darauf hin, dass die Bauzeit der Abtei in der Mitte des 12. Jahrhunderts erfolgt sein muss. Interessanterweise sind uns vier mächtige Würfelkapitelle von der einstigen Klosterkirche erhalten geblieben. Vom Konversenflügel, den Unterkünften der Laienbrüder, haben ein geräumiger Keller und einige hochgotische Bögen des Kreuzganggewölbes die abwechslungsreichen Zeiten überdauert.

Glücklichweise bestehen von der klosterzeitlichen Architektonik noch drei Kapellen bis in unsere Tage fort. Im Fall der nordöstlich liegenden und sicherlich im 14. Jahrhundert erbauten Kapelle dürfte es sich um die feudale Abtskapelle der Zisterze gehandelt haben. Sie wird jetzt als evangelisches Gotteshaus Sankt Maria genutzt.

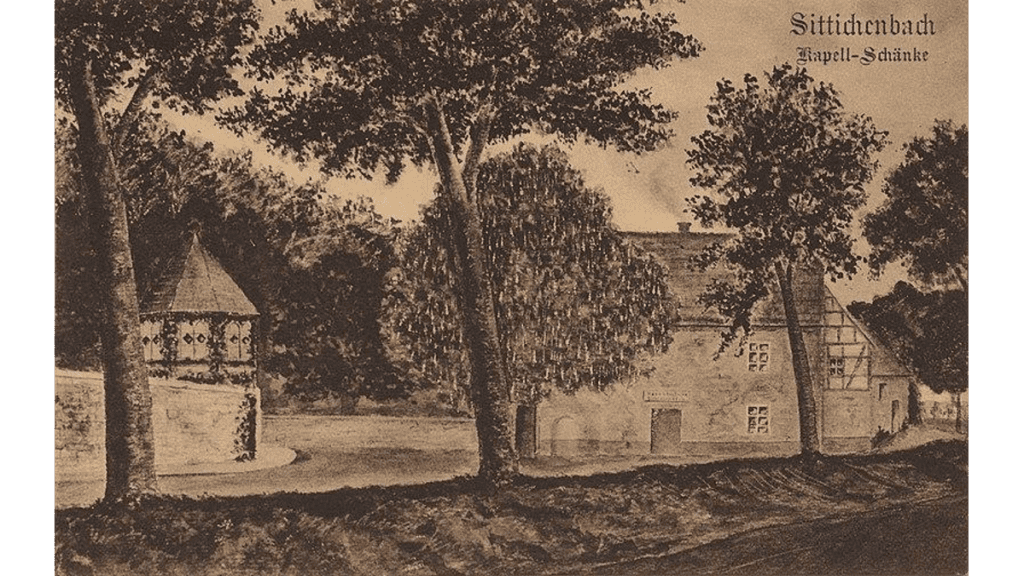

Partiell intakt blieb ebenfalls das sogenannte Schäferhaus, in dem wir eine spitzbogige Dreifenstergruppe ausmachen können. Versierte Denkmalschützer gehen davon aus, dass dieses offenkundig gotische Haus gleichfalls ein Kapellenbau gewesen war.

Last but not least ist noch eine dritte Kapelle in einem zu einer gemütlichen Kapellenschänke und zu einem Wohnhaus umgebauten Gebäude existent.

Hinweis

Kloster Sittichenbach/Sichem ∙ Abtskapelle/Sankt Maria ∙ Wasserwerkstraße 7 ∙ 06295 Eisleben OT Sittichenbach · Kreis Mansfelder Land · Sachsen-Anhalt

Lesenswert

Schneider, Ambrosius; (Hrsg): Die Cistercienser. Geschichte ∙ Geist ∙ Kunst. Köln 1977