In Berlin begegnet man Geschichte auf Schritt und Tritt. In Berlin-Moabit ganz besonders. Manchmal sind es auch Orte, die man lieber nicht wahrnehmen möchte. Sie sind dennoch vorhanden, gehören zu Berlin und können uns etwas berichten.

In der Nähe meines Wohnhauses befindet sich zwischen einem Lidl-Markt und dem Baumarkt Hellweg auf wahrhaft unwirtlichem, weiträumigen Gelände seit 2017 ein Berliner Gedenkort. Von hier aus, ab den Gleisen 69, 81 und 82 wurden von März 1942 bis Januar 1944 über 32 000 jüdische Berlinerinnen und Berliner in die Vernichtungslager nach Theresienstadt, Riga, Raasiku und Auschwitz transportiert. Damit war der Güterbahnhof Moabit der größte Deportationsbahnhof Berlins. Vor aller Augen, über Jahre liefen Menschen in großen Gruppen über den Sammelpunkt der Synagoge in der Levetzowstraße, durch die Lübecker Straße, die Havelberger Straße, die Quitzowstraße zu den Zügen der Reichsbahn und damit direkt in die Hölle. Das war in seinem ganzen Ausmaß lange nicht bekannt.

Ihr letzter Weg

Was soll man dazu sagen? Es verschlägt einem die Sprache, man ist schockiert und wird still. Das Erschütternde, was an diesem Ort stattgefunden hat, ist Vertreibung von Menschen aus der Zivilisation. Menschen wurden gewaltsam in Güterwagen gepresst, um sie dann am weit entfernten Ort massenhaft umzubringen. Dies ist Entmenschlichung. Als Zivilisation kann man eine Gesellschaft, die so etwas zulässt, allerdings auch nicht bezeichnen.

Der Gedenkort Gleis 69 befindet sich heute zwischen stark frequentierten Alltagsorten, wie dem allseits beliebten Lidl, großflächigen Parkplätzen, Bahngleisen und der Zufahrt zur Stadtautobahn auf denkbar trostlosem Terrain. Stärker als diese Wirklichkeit kann man einen Gedenkort kaum inszenieren. Der gesamte Ort mit seinen sich widersprechenden Zeitschichten – ja, hier wurde versucht, zu verbauen und zu vergessen – ist jetzt lesbar und erlebbar.

2017 ein Neuanfang und was ein kurzer Weg über die Straße auslösen kann

Lange Zeit war dieser Ort ein sogenannter Lost Place, ein vergessener Ort. Seit 1987 gab es Bemühungen, den Ort des Schreckens der Vergessenheit zu entreißen. Damals war das gesamte Berliner Bahn-Gelände in Verantwortung der Deutschen Reichsbahn und diese war in der DDR verortet. Die Kommunikation war schwierig. Seither versuchten immer wieder zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Bürgerinitiative Sie waren Nachbarn den Ort als Gedenkort zu etablieren. Die Gleise 81 und 82 sowie eine charakteristische Bahnunterführung waren bereits 1995 durch die Deutsche Bahn abgerissen worden.

2016 wurde endlich ein Wettbewerb zur Gestaltung ausgeschrieben, den das Architekturbüro Raumlabor gewann. 2017 wurde ein „Hain“, bestehend aus 20 Waldkiefern, angelegt.

Noch sind die Bäume klein, aber in zehn Jahren werden sie die Parkplätze überragen und von der Umgehungsstraße aus sichtbar sein. Hierher kommen Besucher aus aller Welt im Gedenken an ihre Angehörigen.

Um diesen Ort in der öffentlichen Wahrnehmung zu erhalten, haben der Verein Gleis 69 e.V. und die benachbarte Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule eine lebendige Kooperation entwickelt. Die Arbeitsgemeinschaft Erinnern, bestehend aus Schülern und Schülerinnen der Klassen 10 bis 13 dieser Schule und deren Lehrerin Sabeth Schmidthals, arbeitete gemeinsam mit Raumlabor Berlin und Gleis 69 e.V. an der Gestaltung des Gedenkorts Güterbahnhof Moabit. Sie legten den Hain mit an, gedachten der Toten, recherchierten zu jüdischen Biografien in Moabit, schrieben, fotografierten und begleiteten auf vielfältige Weise die Entstehung des Gedenkortes. 2018 erhielten die Schüler dafür einen Preis von der Stiftung Lernen durch Engagement in Köln. Das ist gut, ein Beispiel für Schule, wie sie sein kann, nämlich handfest mehrdimensional. Es lässt hoffen.

2019 ein Theaterstück Erinnern an eine deutsche Familie

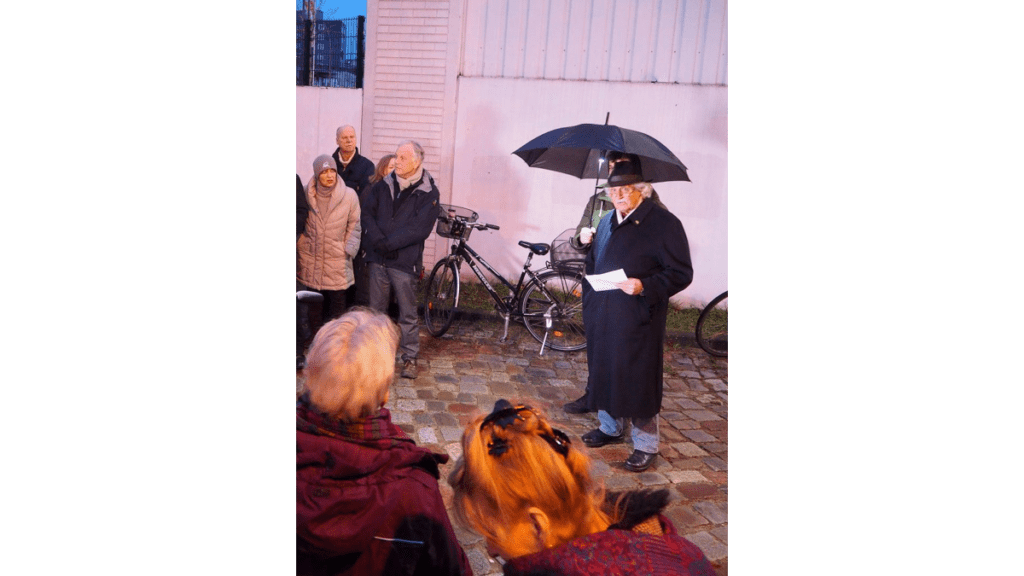

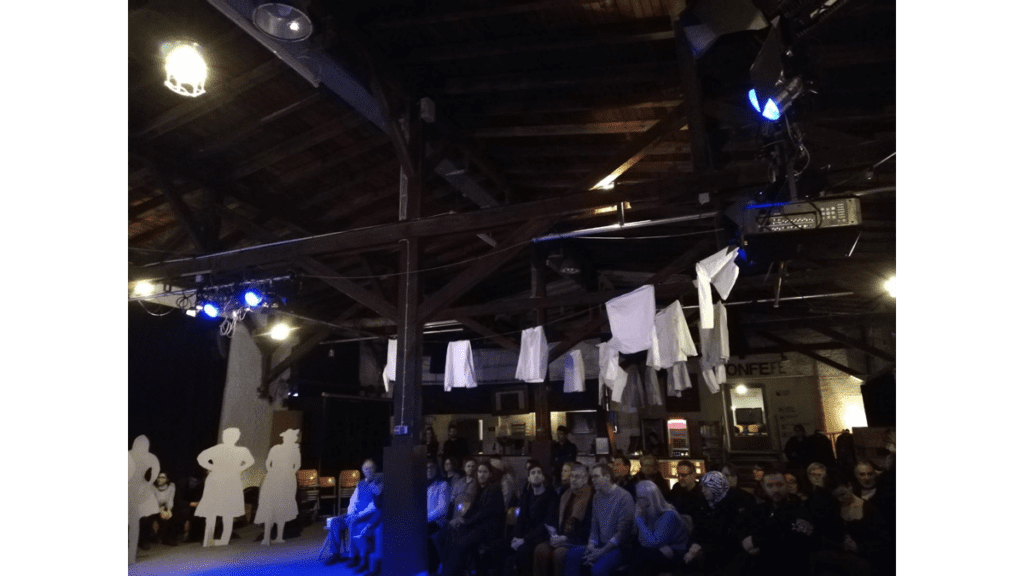

Im Schuljahr 2018/19 entwickelten und präsentierten Schüler und Schülerinnen dieser Schule gemeinsam mit dem Verein Tanz Theater Dialoge, der Lehrerin Sabeth Schmidthals und der Künstlerin Elisabeth Kahn ein Theaterstück Gleis 69 – Erinnern an eine deutsche Familie. Spielort war eine Halle des ehemaligen Güterbahnhofs Moabit, im Zentrum für Kunst und Urbanistik. Grundlage des Theaterstückes waren private, noch erhaltene Briefe aus einer Familie, der Familie Eichelbaum, sowie historische Dokumente, in denen es um ihr Leben, die weltweit verzweigte Familie und letztendlich Möglichkeiten zu Emigration ging.

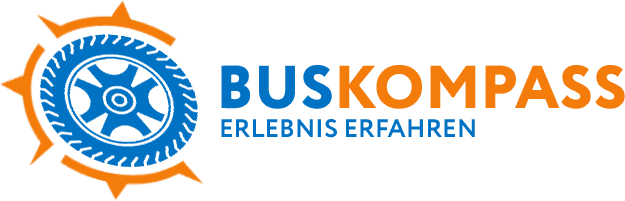

Besonders an dieser Theaterarbeit in der Schule war, dass die meisten Schüler der Schule selbst Flucht- und Migrationserfahrungen haben. Viele haben arabische, türkische oder einen anderen nicht deutschen Hintergrund. Einige stammen aus Krisengebieten des Nahen Ostens. Viele haben selbst Diskriminierungserfahrungen. Hier stehen sie auf der Bühne und schlüpfen in die Rollen von Juden und Nazis. Bringen sich mit Engagement, Verstand und Gefühlen ein. Es spielen und lesen Schülerinnen mit und ohne Hijab, in langer Robe oder in Jeans. Auch ältere Menschen wie meine Tante Christine Holzkamp, 82, und ihr langjähriger Lebensgefährte in wilder Ehe, wie sie gern betonten, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Moabit, Jörn Jensen, 76, spielten mit vollem Engagement, als Oldies, wie sie selber sagten, mit. Es war eine denkwürdige, beglückende Aufführung und ein großer Erfolg.

2020 das Beispiel macht Schule. Ein neues Theaterstück mit Schülern und Oldies

2019/20 erarbeiteten die AG Erinnern mit Schmidthals und Tanz Theater Dialoge mit Kahn eine weitere szenische Theatercollage. Diese trug den Titel Ob ich noch einmal wiederkomme? Erinnerungen an die Familie Meyerowitz. Hier wurde die Geschichte eines jüdischen Rechtsanwaltes und seiner Familie erzählt. Im Publikum saßen Nachkommen, Familienmitglieder der Verfolgten. Auch Rosa Marshall, 79, eine Enkelin von Helene und Martin Meyerowitz. Sie war für die Aufführung aus England angereist und umarmte nach der Vorstellung die Spielerin Nayera, die die Rolle mit Hijab gespielt hatte, wie ein lang vermisstes Familienmitglied.

Nach der Aufführung legten Rosa Marschall, die ihre Großeltern nie kennengelernt hat, und die Spielerinnen und Spieler am Gleis 69 Blumen nieder. So kann positive Bewusstmachung von dunklen Kapiteln der Geschichte, auch des eigenen Schicksals, Verständnis und Empathie füreinander gelingen.

Beide Theaterarbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Sabeth Schmidthals und Elisabeth Kahn erhielten 2020 und 2021 jeweils den Obermayer Award.