Wie wäre es, wenn man sich tatsächlich einmal aufmacht, um das Leben der eigenen Familie in früheren Jahren zu erkunden?

Was kann es uns heute nützen?

Für diejenigen, die offen dafür sind, kann so eine Reise Selbstbewusstsein und Identität schaffen.

Um die Orte und Plätze zu erreichen, kann es für eine größere Gruppe, zum Beispiel für eine Familie, praktisch sein, sich einen Bus zu mieten.

Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Mit diesem Zitat von William Faulkner beginnt Christa Wolfs großer Roman Kindheitsmuster, der 1976 erschienen ist. In diesem Roman mit autobiographischen Zügen begibt sich die Ich-Erzählerin auf eine Reise in die Stadt ihrer Kindheit Landsberg an der Warthe, heute Gorzow Wielkopolski. Gemeinsam mit Mann, Bruder und einer Tochter fahren sie zu Orten der Kindheit und frühen Jugend in der Nazi-Zeit und der Flucht nach Kriegsende. Es wird nicht chronologisch erzählt, nicht linear, sondern Erlebnisse der Vergangenheit werden erinnert und erzählt. Die Handlung spielt auf drei Zeitebenen, die sich ständig überlagern. Christa Wolf erzählt über ihre Kindheit in der dritten Person und schafft so Distanz zu ihrem kindlichen Ich. Ich – die Verfasserin dieses Textes – denke, so funktioniert die Erinnerung: schlaglichtartig erinnern wir uns und sind doch in der Gegenwart fest verankert.

Haben Sie vielleicht auch Lust, mit Freunden oder Verwandten, Schulfreunden oder Ihrer Familie an Orte zu reisen, wo Sie früher einmal zusammen waren?

Eine Reise in die Vergangenheit

Bei mir verhält es sich da relativ einfach. Ich brauche nur durch meine Heimatstadt Berlin zu spazieren und treffe überall Orte und Plätze familiärer Vergangenheit.

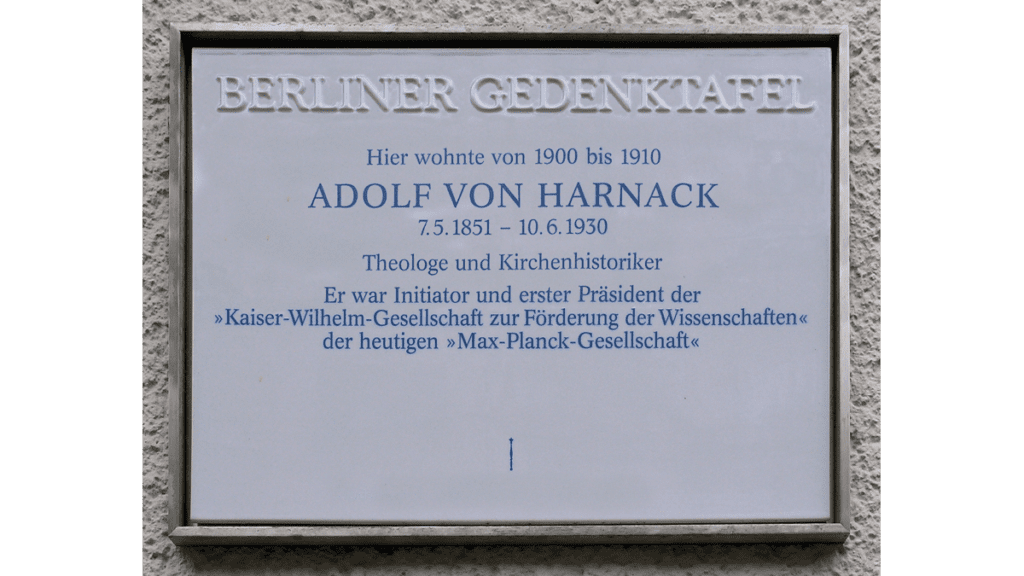

Zum Beispiel im Berliner Stadtteil Berlin Wilmersdorf, in der Fasanenstraße 43. Hier befindet sich an der Stelle des im Zweiten Weltkrieg zerstörten ursprünglichen Hauses der Familie meiner Urgroßeltern Harnack ein relativ gesichtsloser Nachkriegsneubau, allerdings mit einer Gedenktafel zu meinem Urgroßvater Adolf von Harnack. So ein kleines Denkmal, eine Gedenktafel setzt Fantasien frei – und Fragen nach dem Leben damals. Ich lese, dass mein Urgroßvater hier sehr produktiv war. Er schloss in den zehn Jahren, in denen er in der Fasanenstraße lebte, 570 Aufsätze, Rezensionen und Bücher ab. Wenn die zunehmende Ämterfülle nicht seine Anwesenheit in der Stadtmitte erforderte – er war Direktor der königlichen Bibliothek, heute der Staatsbibliothek, auch Rektor der Universität und manches mehr – arbeitete er am Schreibtisch zu Hause. Dabei war der Gelehrte kein Mann im Elfenbeinturm, sondern begeisterter Vater seiner sieben Kinder: das Arbeitszimmer war oft genug Spielplatz – bestimmt hatte er jemand, der es anschließend wieder aufräumte – Ältere konnten an einem großen Tisch ihre Hausaufgaben anfertigen. Abends hatte man oft Gäste und es gab die Regel: In meinem Hause wird nach 8 Uhr nicht mehr gearbeitet. Wir heute können uns ein Leben ohne Handy kaum mehr vorstellen – damals, kurz nach 1900, gab es weder einen Fernseher noch sonstige elektronische Ablenkung.

Man musste sich also leibhaftig treffen, um zusammenzukommen und sich kennenzulernen. Geselligkeit war in diesem Hause Trumpf. Alle vierzehn Tage wurden Studenten, später auch Studentinnen eingeladen, die Harnack früh in die Universität integrierte. Er setzte sich sehr für die Ausbildung von Mädchen und Frauen ein. Seine drei Töchter hatten Abitur und eine Ausbildung, zwei haben studiert und waren als Akademikerinnen erfolgreich. Ein Student schreibt: Wie gerne denke ich an die herrlichen Abende, da wir auf der Veranda saßen, überstrahlt vom roten Schein der Lampe, hinausblickend in die dämmernde Nacht, in der das Brausen der Riesenstadt fernhin verklang…Wie wir ihren Worten lauschten.

Wenn ich weiter durch die Stadt spaziere oder Bus fahre, finde ich in Berlin-Mitte am Bebelplatz, neben dem Gedenkplatz der Bücherverbrennung 1933 in der Alten Bibliothek, umgangssprachlich Kommode genannt, folgende Gedenktafel, die von der Arbeit meines Urgroßvaters zeugt.

Die Vergangenheit kommt in der Gegenwart zurück

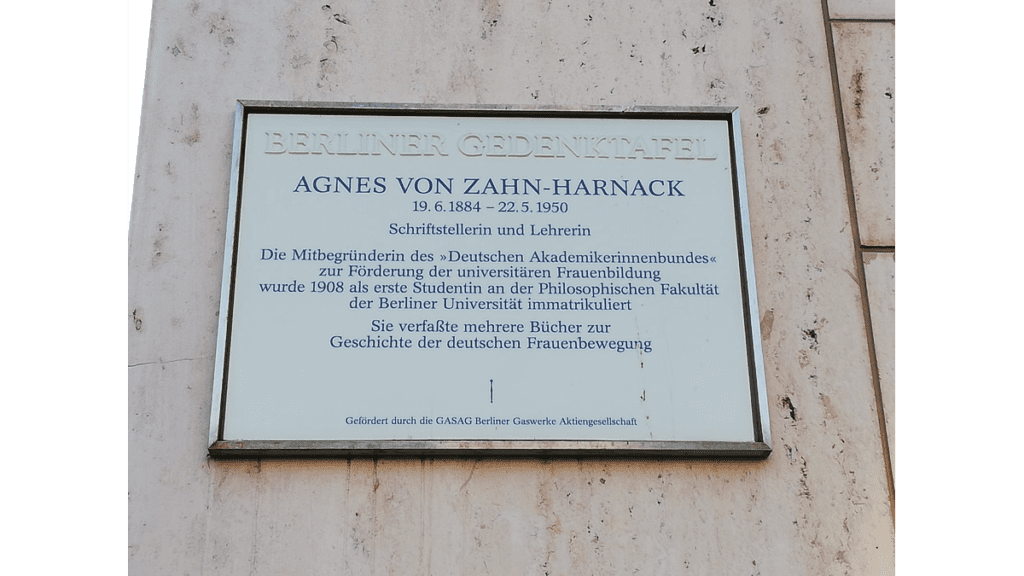

Keine 200 Meter Fußweg entfernt ist eine weitere Gedenktafel mit Familiengeschichte zu finden. Nämlich für Harnacks Tochter Agnes von Zahn, meine Großtante, die ich leider nicht mehr kennenlernen konnte, denn sie lebte von 1884 bis 1950. Sie war die erste eingeschriebene Studentin an der Berliner Universität und heute trägt das elektronische Online-Verzeichnis für Lehre und Prüfung der Humboldt Universität ihren Vornamen. Meine Tante Agnes war Lehrerin, Journalistin und Schriftstellerin und setzte sich als eine der Ersten in organisierter Form für die Rechte der Frauen ein. 1926 war sie Mitbegründerin des Deutschen Akademikerinnenbundes, der die universitäre Bildung von Frauen weiter förderte und 1931 Vorsitzende des Bundes deutscher Frauenvereine. Damit dieser von den Nationalsozialisten nicht übernommen und gleichgeschaltet werden konnte, löste Agnes den Bund selbst auf.

Ja, über meine Familie weiß die Öffentlichkeit mitunter mehr als ich selber. Einiges weiß ich natürlich auch. Beides zusammenzufügen kann interessant sein.

Es kann aber genauso von Vorteil sein, völlig unbekannte Orte zu entdecken. Orte, die man nur aus Familiengeschichten kennt. Sich auf etwas einzulassen, das in der Vergangenheit völlig anders erschien. Selbst bekannte Reiseziele erscheinen anders, wenn Erinnerungen daran hängen. Der Ausflug der Mutter in die Ferne mit dem ersten selbstverdienten Geld? Vielleicht zu ihrem Geburtstag als gemeinsames Geschenk der Familie? Eine Reise an den Ort, wo man selbst erstmals als Jugendliche mit der Freundin oder dem späteren Ehemann war? Möglichkeiten gibt es viele. Auch zum Beispiel frühere Wohnorte besichtigen. Eigene oder von lieben Menschen. Mieten Sie einen Bus, laden Sie die Familie ein und lassen Sie sich überraschen.